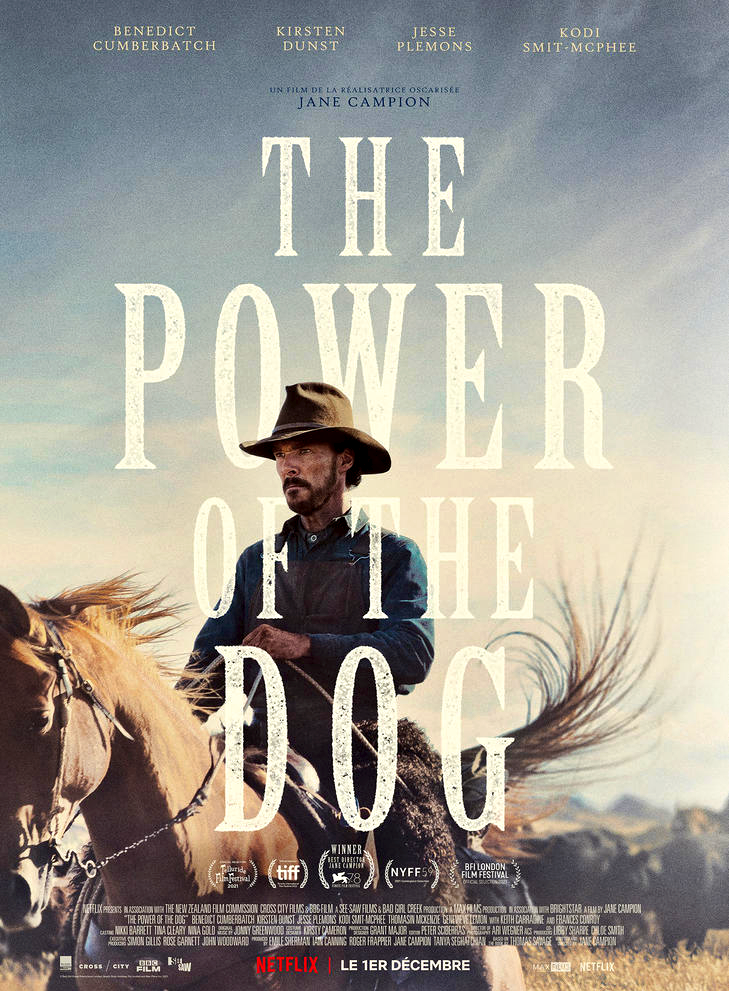

Dans les années 20, les frères Burbank vivent en parfaite harmonie dans leur immense ranch du Montana. Lorsque George se marie avec Rose, l’univers de Phil s’écroule…

Les fleurs tressées

À peine sortie de sa mini-série « Top of le Lake », Jane Campion (La Leçon de Piano, Portrait de femme, In The Cut) retrouve le grand écran, à la différence près que son œuvre nous arrive directement à travers la lucarne de Netflix. C’est d’autant plus regrettable, sachant que son cinéma est ponctué d’une narration, où le paysage et le décor naturel constituent un dôme vivant, emprisonnant davantage ses personnages qu’ils ne les libèrent pleinement. Mais alors qu’en tirer de cette adaptation du roman de Thomas Savage, dès lors reconnu comme une fable incontestablement construite sur les codes et les cendres du western classique ? La réponse se situerait dans ce Montana défraîchi, à l’aube de la Grande Dépression.

Les frères Burbank possèdent un ranch, dont l’entretien pèse sur leur caractère et on pourrait même dire leur virilité. C’est un monde que les cowboys dominent, mais qui rencontrent une certaine limite dans la violence à laquelle on les associe rapidement. Nous avons le discipliné George (Jesse Plemons), éprits par la veuve Rose (Kirsten Dunst), également mère de Peter (Kodi Smit-McPhee), un garçon qui cherche ses repères. De l’autre côté, Phil (Benedict Cumberbatch) est à la fois une personne pleine de tendresse et une créature odieuse envers son prochain. C’est à la croisée de tous ces chemins que l’on se surprendra à lire entre les lignes et à observer sournoisement ce mal, qui possède le frère aîné. Lui, qui se targue d’affirmer haut et fort la sensation virile qui le traverse, mais qui ne l’atteint jamais assez, se fait trahir par la méconnaissance de sa personnalité masculine.

Et c’est bien là que la réalisatrice souhaite en venir, en exposant sa lecture cinglante de ce vautour, suffisamment malin pour briser l’harmonie du couple. Rose est en manque de confiance, qu’elle noie sciemment dans l’alcool, tandis que son mari ferme les yeux dessus, ou pire, ne se rend pas compte de la désolation qui la dévore. Et au milieu de ce carnage, où Phil prend clairement le dessus, ce que l’on pensait être un cercueil à première vue n’est qu’en fait qu’un piano, l’instrument de la mise à mort de cette femme qui n’a plus rien à voir avec son passé en cabaret. Il finit de l’achever par un geste, non innocent, en prenant Peter à partie, mais c’est avec une étonnante résistance, qu’il s’endurcit et qu’il existe dans cet univers macho, aussi efféminé soit-il. En se rapprochant un peu plus de son bourreau, ce dernier sentira une connexion se créer. Il s’agit de quelque chose d’ordre philosophique et presque biblique dans son approche. Mais dans ce même élan qui a poussé Peter à fabriquer ses fleurs en papier, Phil se surprend à découvrir que son tressage n’est pas si différent que cette réalité qu’il refoule.

Ne jurant que par son mentor et ami proche, Bronco Henry, il perd peu à peu cette carapace de solitude et de haine qui l’animait. Dans un soudain revirement, il détourne l’emprise qu’il avait sur sa belle-famille, afin d’explorer l’érotisme et le deuil qu’il n’a jamais achevé. Campion lâche prise sur « The Power of the Dog » et filme la sensualité comme elle sait bien le faire. Cette fois-ci, elle s’attaque à la masculinité, avant même de penser à sa toxicité. En remontant à des origines plus profondes et plus intimes, elle dévoile le pamphlet de cette prison sociale. Ce n’est ni nouveau ni renouveau, mais le temps d’un soupir, on se surprendra peut-être à reconsidérer l’image de cette leçon d’humiliation, où le rôle du martyr peut promptement se renverser.

Retrouvez également ma critique sur :

Laisser un commentaire